〜体重の悩みは「病気」として治療できる時代へ〜

肥満は見た目の問題だけではなく、高血圧・糖尿病・脂質異常症・睡眠時無呼吸など、さまざまな病気のリスクを高める「慢性疾患」として、医学的に位置づけられています。「食事や運動を頑張っても効果が出ない」「健康診断の数値が気になる」といった方も、一緒に無理のない方法で取り組んでいきましょう。一人ひとりの体質や背景に合わせた個別の治療プランをご提案いたします。

肥満症とは

肥満とは、体脂肪が過剰に蓄積した状態を指し、通常はBMI(体格指数)25以上で定義されます。

しかし、単にBMIが高いだけでなく、肥満が原因で高血圧、糖尿病、脂質異常症、睡眠時無呼吸症候群、関節疾患などの健康障害を引き起こしている場合、これを「肥満症」と呼び、医学的な治療が必要な状態とされます。

肥満症の治療方針

肥満症の治療は、生活習慣の見直し(食事・運動)を基本とし、必要に応じて薬物療法を併用していきます。

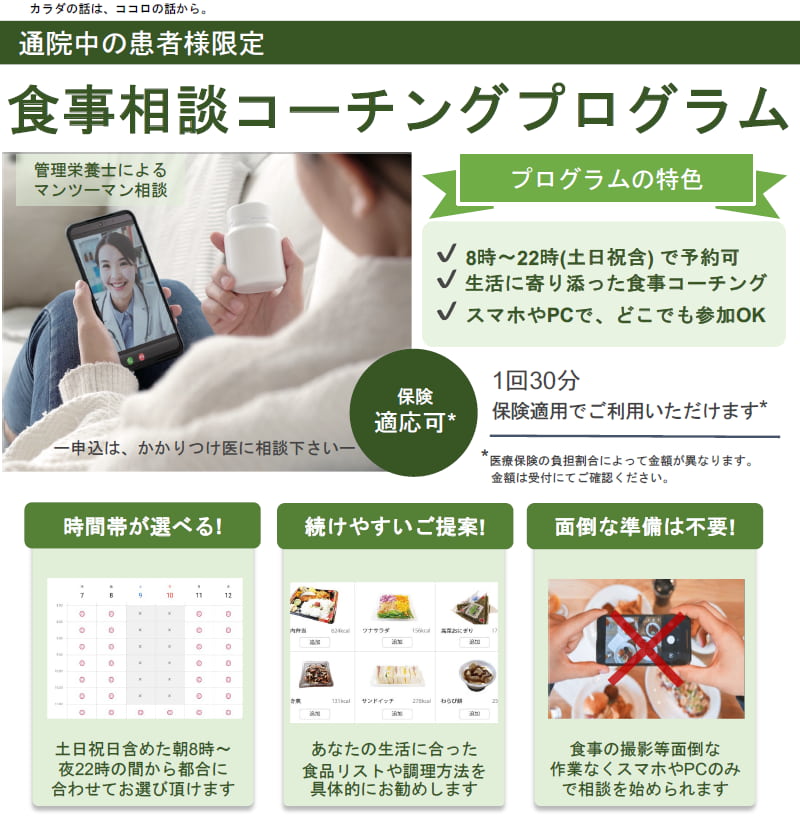

栄養指導による治療

治療の第一歩は、無理のない食事改善です。

糖質・脂質・カロリーのコントロール

いきなり極端な制限ではなく、「続けられる内容」が重要です。

バランスの取れた食事

炭水化物・たんぱく質・脂質を適切に組み合わせ、栄養の偏りを防ぎます。

当院では、オンライン診療で個別の生活スタイルに合わせた実践的なアドバイスを提供しています。

スマートフォンやPCで自宅にいながら栄養指導を受けることができます。

薬物療法

生活習慣の改善だけでは効果が十分に出ない場合には投薬での加療を検討することがあります。

持続性GIP/GLP-1受容体作動薬

食欲を抑え、胃の動きを緩やかにすることで食事量を自然に減らせます。糖尿病治療薬として開発された薬ですが、肥満症への効果も認められています。

これらの薬剤はBMIや合併症の有無により、保険適用が限られる場合があります。また、すべての人に使えるわけではなく、医師の診察・判断のもとで開始されます。

投薬治療を保険で行う場合

厚生労働省の保険適応基準

- BMI35以上の高度肥満

- 1もしくはBMI27以上、かつ、肥満に関連する健康障害(糖尿病、高血圧、高脂血症、睡眠時無呼吸症候群など)を2つ以上合併している

- さらに、6か月以上にわたって医師の指導のもと特定の医療機関で生活習慣改善に取り組んだ記録がある

そのうえで、大学病院などの特定の研修施設でのみ処方が可能

このような基準をすべて満たし、かつ保険で治療を受けられる病院に通院できる方はごく一部に限られます。

実際には「BMI27〜34」の方や、合併症が1つだけの方、生活習慣改善をしていても短期間しか通っていない方は、保険適用外となってしまいます。

だからこそ、自費診療の選択肢があります。

もともと肥満症の薬はアメリカで開発されたものですが、アメリカではこうした薬を使う治療の基準が日本よりもずっと緩やかで、より現実的かつ柔軟に使われています。

【アメリカにおける投薬基準(FDA基準、2023年)】

以下のいずれかを満たす成人が対象です。

- BMI ≥ 30 kg/m²(肥満)

単独で適応あり(合併症の有無にかかわらず) - BMI ≥ 27 kg/m²(過体重) + 肥満関連疾患を少なくとも1つ有する

例:2型糖尿病、高血圧、脂質異常症、閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)など

自費で投薬治療を行う場合

当院では、保険適用には届かないが治療が必要とされる方に向けて、自費診療による肥満治療を提供しています。

単なる美容目的では処方しません。肥満症に対する適応という点は堅持し、合併症の改善につなげる目的で処方します。

薬は一生使うわけではなく、一定の期間で終了します(68〜72週)。そのため、それ以降は自身での食事運動管理が必須になります。

当院の適応基準

- BMI ≥ 30 kg/m²(肥満)

単独で適応あり(合併症の有無にかかわらず) - BMI ≥ 27 kg/m²(過体重) + 肥満関連疾患を少なくとも1つ有する

例:2型糖尿病、高血圧、脂質異常症、閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)など - 薬による治療だけでなく、当院が行う栄養指導にも継続して取り組むことに同意いただける方

(合併症があるのか不明な方や他院で治療中の方は受診時に相談してください。そのための検査は保険適応となる可能性があります。)

受診・治療の流れ

- 初回診察

- 身体診察

- 生活習慣の問診

- 採血・尿検査などの事前検査(3ヶ月以内の健診や他院での検査結果があればそちらで代用可能です)

- 目標体重、投与計画の作成

ここまでは保険適応で可能です。

投薬治療を保険で希望されている方で、その適応のある方は対応可能な医療機関へ紹介します。

保険で行う場合は特定の医療機関で6ヶ月の栄養指導を受け、その後に投薬治療が開始されます。

自費を希望される場合

当院の自費診療を希望される方は、栄養指導同時に投薬が開始されます。

- 週に1回、自宅で皮下注射(慣れるまでは薬局での指導あり)

- 毎月のフォローアップ

- 副作用や体重の変化の確認

- 栄養指導や行動変容支援

- 初診時と投与開始一ヶ月後の血液検査、その後3-6ヶ月ごとの採血検査

保険診療の場合

栄養指導を受ける

当院での自費診療の場合

効果・副作用・注意点

ウゴービ(セマグルチド)

平均体重減少率

約14.9%(68週間の使用時)

臨床試験

STEP1試験(対象:肥満または過体重の成人、糖尿病なし)

試験結果

週1回の2.4mg皮下注射により、プラセボ群と比較して有意な体重減少が確認されました。

ゼップバウンド(チルゼパチド)

平均体重減少率

最大20.9%(72週間の使用時、15mg投与)

臨床試験

SURMOUNT-1試験(対象:肥満または過体重の成人、糖尿病なし)

試験結果

週1回の投与により、プラセボ群と比較して有意な体重減少が確認されました。

主な副作用

吐き気・便秘・下痢・倦怠感・食欲低下

稀な副作用

膵炎、胆嚢疾患、低血糖(糖尿病治療薬と併用時)など

※妊娠中・授乳中の方、消化器疾患のある方は使用できません。

費用(自費の場合)

保険診療と自費診療を同時に行うことはできません。

そのため、薬剤処方をご希望の方には、内容に応じて個別に対応させていただきます。

また、薬の容量や調剤薬局によって費用が異なる場合がありますので、詳細は受診時にご相談ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q. どんな薬ですか?

A. 現在肥満症に適応のある薬剤は、週1回の自己注射です。持続性GIP/GLP-1受容体作動薬というタイプに属し、食欲を抑え、脂肪の燃焼を助ける働きがあります。従来の肥満治療薬よりも強力な効果が期待されています。

Q. 本当に痩せられるのでしょうか?

A. 臨床試験では、平均15〜22%の体重減少が確認されています。

たとえば体重80kgの方であれば、12〜17kgの減量が期待できます。ただし、食事・運動と併用して続けることが前提です。

Q. 副作用はありますか?

A. 主な副作用は以下の通りです。

吐き気・便秘・下痢・だるさ・食欲低下

稀に膵炎、胆石、胃腸障害など

当院では、安全に使用できるかを確認するため、事前に採血や心電図などの検査を行います。

Q. 薬はどのように使うのですか?

A. 週に1回、皮下注射します。ご自宅で打つことが基本ですが、最初は院内で練習もできます。

容量は徐々に増やしていき、副作用に慣れながら体重減少を目指します。

Q. 自費診療だと値段が高くて大変です

A. たしかに肥満症治療を自費で行う場合、月に2〜3万円前後のご負担が生じてしまいます。

ただ、「最終的に保険診療を前提としたい」「単なる審美目的の減量希望ではなく、医学的な評価・管理を目的として高血圧や糖尿病などの合併症があるかを調べたい」といったご希望があれば、初回の診察や採血などの検査は保険診療で行うことも可能です。

薬の使用に進むかどうかは、検査結果やご希望に応じて一緒に相談して決めていきます。

Q. いつまで続ける必要がありますか?

A. 薬の種類によって異なりますが、68~72週の継続が推奨されています。

急な中止でリバウンドするリスクもあるため、医師の指導のもと徐々に減量しながら減薬を検討していきます。

Q. 他の病気があっても使えますか?

A. 多くの方で使用可能ですが、以下の方は使用できないか、慎重な判断が必要です。

妊娠中・授乳中の方、重度の胃腸障害、膵炎既往のある方、糖尿病の方(保険適応で同様の薬剤で別称のマンジャロが使用できるため)

Q. 相談だけでも大丈夫ですか?

A. もちろん可能です。また保険での適応も検討したいという場合は、初回の診察や検査は保険適応です。

「体重のことでずっと悩んでいる」「でも薬に抵抗がある」など、不安なこともお気軽にご相談ください。

無理な勧誘や強制は一切ありません。安心してご来院ください。

Q. 投薬治療を行うのに、どうして同時に栄養指導が必要なの?

A. 薬剤が使用できる期間には限りがあります。そのため、薬の使用を終えたあともリバウンドせずに体重を維持するには、「自分自身で食事を整える力」がとても大切になります。痩せるためではなく、「痩せたあとをどう保つか」が本当の勝負なのです。